TAKE A BREAKとは?— 音楽・ファッション・カルチャー・スニーカー・レコード、海外カバーまで多彩に楽しめるコラム

この「TAKE A BREAK」コーナーでは、音楽・ファッション・スニーカー・レコード・カルチャー・海外カバー・職人技・トレンドなど、ジャンルを問わず日常に彩りを添えるコラムや動画を紹介しています。

PENTHOUSE GROOVEのメンバーが実際に体験した“音楽だけじゃない話題”を通して、初めてこのサイトに訪れた方や音楽に詳しくない方もちょっと一息つきながら楽しめるように工夫しています。

「ファッション好き」「レコードコレクター」「海外カルチャー好き」など、どなたでもお気軽にお楽しみください。

そしてぜひ、PENTHOUSE GROOVEメインページ もチェックしてみてください!

On “TAKE A BREAK,” we introduce a wide variety of topics—from music, fashion, sneakers, and records to global culture, craftsmanship, and trend stories.

Even if this is your first time visiting PENTHOUSE GROOVE or you’re not a music enthusiast, we hope these columns and videos will inspire you when you take a break.

Fashion lovers, record collectors, culture enthusiasts—everyone is welcome!

Don’t forget to check out our main PENTHOUSE GROOVE page as well!

vol.4 Voyage de vinyles

Photos

Videos

TAKE A BREAK Vol.4|Voyage de vinyles

takeabreak vol.4では、PENTHOUSE GROOVE初のヨーロッパ遠征の様子をお届けします。とはいえ遠征とは名ばかりで、実際は初のヨーロッパ旅行で様々な文化や体験に触れた備忘録として一つ文章を認めてみたいと思います。

今回訪れたのはフランスとドイツです。PENTHOUSE GROOVEとしての様々な活動の中で世界中の音楽に触れてきましたが、今回は私自身初めて西洋の文化に実際に触れることができ、音楽に関してはもちろん様々な観点から知見を広げられるいい機会であったと思います。

まず音楽的な観点で言えば、島国の日本と異なり欧州では様々な文化が交わることによる多様性が感じられました。

今回のヨーロッパ旅行で数々のレコード店を訪れましたが、例えばフランスではシャンソンやフレンチポップはもちろん、イタリアのライブラリーミュージックなど近隣国のものや、ブラジル音源のユーロ限定プレスなどがあり、様々な文化、需要がある欧州ならではのラインナップに感動を覚えました。

日本では入手困難なものがユーロ独自版で売っていたものもあり、一レコードファンとしても垂涎もののコレクションを目にすることができ貴重な体験になりました。

また音楽的な観点にとどまらず、こうした文化の多様性は今回の旅行の各所で見受けられました。

特にフランスでは様々な人種が行き交う街並みを幾度となく目にしました。

パリのような華やかな街だけでなく、観光客があまり足を運ばない土地にも多様性は見受けられましたが、そこには学びの側面もあるように感じました。

それは多様性による裾野の広さです。日本では日本語が話せない外国人とのコミュニケーションを難しいと感じる場面も多々あるかと思いますが、ヨーロッパでは様々な人種や文化の違いがあることに起因し、何者であっても、どんな文化を持つ者でも関係なくまず受け入れるといったような雰囲気が感じられました。

私の辿々しい英語でも快くコミュニケーションを取ってくれる現地のホテルの方やレコード店の方との会話の中で、他人との心の壁をつくらず人と接することを自然と自分も学び取って行けたような気がしました。

そんな学びもありレコード店の方と仲良くなることができ、棚には並んでいないレコードを紹介してくれるといった出会いもあり、たわいもない会話をできるようになったことが新しい出会いのきっかけを生んでくれるという学びもありました。

このような人との距離感はやはり日本では経験しづらい部分であり、海外へ出て自分も1人の外国人として色々な人とコミュニケーションを取ったからこその成長なのではないかと感じました。

この出会いや学びをPENTHOUSE GROOVEの活動にも活かすべく、今回私がヨーロッパでピックアップしたレコードを使用して12/28にイベントを開催します。

私がヨーロッパで得た出会いが、今回のイベントにお越しいただける皆様にとっても新たな発見や感動に繋がればいいなという思いで選曲させていただきます。

音楽が好きな方はもちろん、まだあまり詳しくないという方も、まずは一度足を運んでみると新たな扉が開けるかもしれません。そのようなイベントにできるように今回のイベントも尽力していきたいと思いますので、興味のある方はぜひお越しください。

P.S. 今回訪れた中で見つけたレコード店やおすすめのレコードを一部noteで公開しています。よろしければそちらもチェックしてみてください。こちらも皆様の新たな楽しみ、発見に繋がっていくと幸いです。

TAKE A BREAK Vol.4|Voyage de vinyles

In TAKE A BREAK Vol.4, we’re sharing highlights from PENTHOUSE GROOVE’s first Europe trip. It may sound like a “tour,” but in reality, this was my very first journey to Europe—and I’d like to write it down as a personal memo of the cultures and experiences I encountered along the way.

This time, I visited France and Germany. Through various activities as PENTHOUSE GROOVE, we’ve explored music from all over the world, but being able to experience Western culture firsthand for the first time gave me a great opportunity to broaden my perspective—not only in music, but in many other ways as well.

From a musical point of view, I strongly felt the diversity that comes from different cultures crossing paths in Europe—something quite different from island-nation Japan. During this trip, I visited many record shops, and in France for example, I found not only chanson and French pop, but also works from neighboring countries such as Italian library music, along with Europe‑only pressings of Brazilian recordings. The lineups were truly unique to Europe—where cultures and demand are incredibly diverse—and I was genuinely impressed.

Some records that are hard to find in Japan were available in Europe‑exclusive editions, and as a record lover, it was an invaluable experience to witness collections that felt almost mouth‑watering to browse.

Beyond music, this cultural diversity could be seen throughout the trip. Especially in France, I repeatedly came across cityscapes filled with people of many different backgrounds. Diversity wasn’t limited to glamorous places like Paris—it was also visible in areas that tourists don’t often visit, and it felt like there was something to learn from that as well.

What stood out to me was the breadth that diversity creates. In Japan, there are many moments when communicating with someone who doesn’t speak Japanese can feel difficult, but in Europe, perhaps because people come from many different cultures and backgrounds, I sensed an atmosphere of first accepting someone as they are—regardless of who they might be or what culture they come from.

Through conversations with hotel staff and record shop owners—who were kind enough to communicate with me even in my clumsy English—I felt like I naturally learned how to connect with others without building unnecessary emotional walls.

Thanks to that learning, I was able to become friendly with people at record shops. I even had encounters where they introduced records not displayed on the shelves. It reminded me that being able to share even small, casual conversations can become the starting point for new connections.

This kind of sense of distance between people is something I don’t often experience in Japan, and I felt it was a form of growth that came from going abroad and communicating as a foreigner myself.

To bring these encounters and lessons back into PENTHOUSE GROOVE’s activities, I will be hosting an event on 12/28 using records I picked up in Europe.

With the hope that the encounters I had in Europe can lead to new discoveries and inspiration for everyone who joins us, I’ll be selecting the music with care.

Whether you’re a serious music lover or someone who feels they’re not very knowledgeable yet, simply coming by might open a new door for you. We’ll do our best to make this event a welcoming place—so if you’re interested, we’d love to see you there.

note 別編集版 / Read on note

note には視点を変えた別バージョンも公開中です。あわせてお楽しみください。

We’ve also published an alternate cut on note—give it a read.

vol.3 The Art of Sampling

TAKE A BREAK Vol.3|The Art of Sampling

ちょっと一息つきたいとき、音楽だけでなくさまざまな話題を通して

皆様の日常にささやかな彩りを添えたいという思いで始めた「TAKE A BREAK」。

vol.3では、先日のイベント成功を記念して父にプレゼントしたウエアハウスのTシャツから、「サンプリングの美学」について考えてみたいと思います。

ウエアハウスはvol.2で紹介したジョンロフグレンと同様に、アメカジを日本の技術で再構築することで独自の存在感を放つブランドです。

今回父に贈ったのは「Lot.4601」というモデルのTシャツです。旧式のローゲージ編み機で編まれた生地は「吊り編み機よりも希少」と言われ、12番のムラ糸による陰影が“シャドウボーダー”と呼ばれる独特の風合いを生み出します。現代的な深い前下がりではなく、フライスにパイピングを噛ませることで強度を保ちつつ、着込むほどに自然な前下がりへと変化していくネックラインも特徴的です。

このTシャツは日本の技術を駆使した最高の着心地に加え、アメカジならでは魅力的なデザインのプリントがセットになっているところが最大の魅力です。

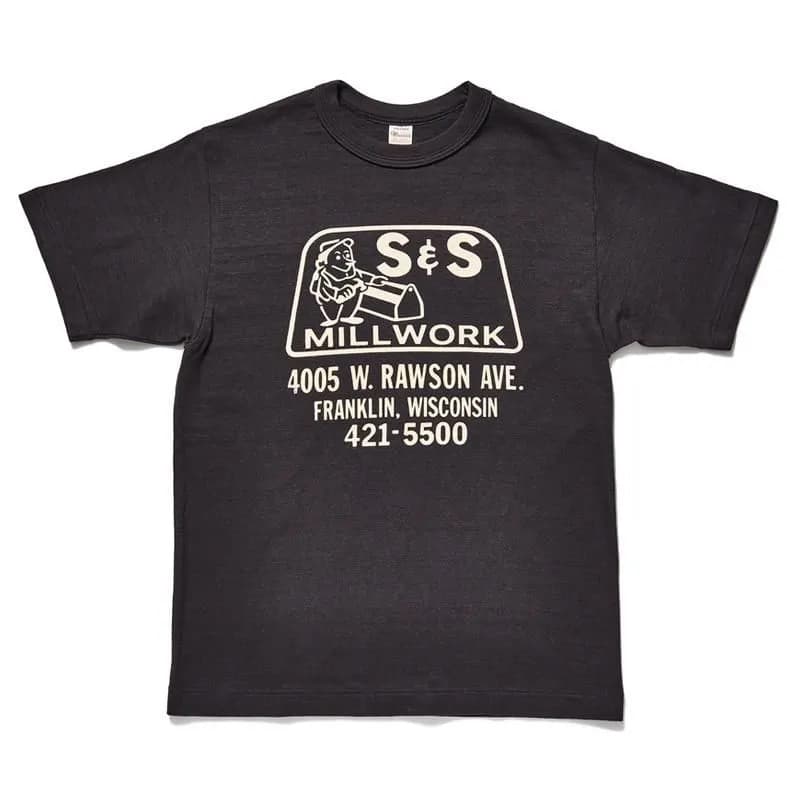

ウエアハウスのTシャツのデザインはどれも目を引くポップで魅力的なものが多いですが、その多くは本場アメリカの古着からサンプリングしているそうです。今回プレゼントしたTシャツも本場アメリカの業者Tシャツ(ミルワーク=木工内装業)のグラフィック言語をサンプリングして、実在の地名・番号体系を織り交ぜたWAREHOUSE流のデザインとなっています。

サンプリングの魅力は、元の素材をただ模倣するのではなく、探し出す過程と加工する過程でいかにオリジナリティを加えるかにあります。

この発想は音楽でも同じであるように感じます。その一例として、U.F.OのLoud Minorityがあげられます。これは日本のDJがサンプリングベースで曲を作成し、ロンドンでも大きな話題を呼んだ一曲で、父の名前もクレジットされています。

父からサンプリングソースを聴かせてもらったこともあり、この曲がいかに多様な素材を組み合わせ、工夫を凝らして加工し、ひとつの世界観にまとめ上げているかを実感しました。

『Loud Minority』ではジャズ、ファンク、ソウル、さらにはラテンやアフロの要素まで、膨大な音楽的断片がサンプリング素材として取り込まれています。単なる引用ではなく、ドラムのブレイクを切り刻んで再構築したり、ホーンやピアノの断片にエフェクトを加えることで、ジャズクラブ的な空気感とクラブカルチャーのビートを融合させています。そこには、原曲の文脈を超えて新しい質感を生み出すサンプリングの力が存分に発揮されています。

こうして音楽やファッションを通じて、サンプリングの奥深さ、そして「既存のものから生まれる新規性」に触れることができました。今回の学びを踏まえ、PENTHOUSE GROOVEからもサンプリングの美学を追求した新たなプロダクトが生まれるかもしれません。乞うご期待ください。

P.S

我々が作成しているTシャツも一部サンプリングを取り入れたデザインがあります。PENTHOUSE GROOVE流に再解釈し、オリジナリティを加えた自信作ですのでよろしければぜひチェックしてみてください。

https://pnthsgroove.base.shop

また、Xでは様々なサンプリング曲のソースを紹介するコーナーも設けています。よろしければそちらもぜひチェックしてみてください。新たな気づきや出会いがあるかもしれません。

https://x.com/PENTHOUSEG62161

我々の活動が音楽のみならず皆様の日常に新しい気づきや出会いをもたらすことができれば幸いです。

TAKE A BREAK Vol.3|The Art of Sampling

We launched the “TAKE A BREAK” series as a way to add a touch of color to everyday life through topics that go beyond music. In this Vol.3, I’d like to reflect on the art of sampling, starting with a Warehouse T-shirt I gave my father to celebrate the success of our recent event.

WAREHOUSE Lot.4601

Like John Lofgren, which we featured in Vol.2, Warehouse is a brand that reinterprets American casual wear through Japanese craftsmanship, giving it a distinctive presence.

The piece I gifted my father was the Lot.4601 T-shirt. Its fabric, knitted on old low-gauge machines said to be “rarer than loopwheel,” uses No.12 uneven yarn to create a shadow-like texture known as shadow border. Though plain at first glance, faint horizontal gradations emerge, adding a subtle depth to the fabric.

Another hallmark is the neckline. Instead of the deep, modern scoop, Warehouse uses ribbed piping that preserves strength while naturally relaxing into a graceful shape as the garment is worn over time.

The appeal of this T-shirt lies in the perfect balance between the authentic, vintage-inspired graphic design and the comfort born from Japanese textile expertise. It’s no wonder my father was delighted with it.

Sampling as a Concept

Warehouse’s T-shirts often feature bold, eye-catching prints. Many of these designs are sampled from vintage American garments. The one I gifted was no exception—borrowing the graphic language of a U.S. workwear (millwork) T-shirt, and reworking it with actual place names and phone number formats into a Warehouse-original design.

The beauty of sampling is not in simply copying the source, but in how originality is added—both in the process of discovery and in the process of transformation.

The Art of Sampling in Music

This mindset applies equally to music. A prime example is U.F.O.’s Loud Minority. Created by Japanese DJs, this track—built entirely on sampling—generated huge buzz in London. My father was also involved, with his name appearing in the credits.

I once had the chance to hear some of the sampling sources from him. That experience revealed how the track pulls from such a diverse range of materials, weaving them together through inventive edits to form a seamless musical world.

In Loud Minority, fragments of jazz, funk, soul, and even Latin and Afro rhythms are layered into the fabric of the song. Far from simple quotation, the group re-chopped drum breaks to reconstruct grooves, applied effects to horn stabs and piano riffs, and blended them into a sonic collage that merges the atmosphere of a jazz club with the energy of club culture. Here, sampling’s true power—to create new textures beyond the original context—shines through.

Newness from the Existing

Through both fashion and music, I’ve come to appreciate the depth of sampling—the idea that fresh originality can emerge from what already exists. Building on this realization, perhaps PENTHOUSE GROOVE will one day release its own products inspired by the art of sampling. Stay tuned.

P.S.

Some of our own T-shirts also incorporate sampling in their designs. Reinterpreted through the PENTHOUSE GROOVE lens, they embody our take on originality. We’d love for you to check them out:

👉 PENTHOUSE GROOVE BASE SHOP

We’ve also started a corner on X where we share sampling sources behind various tracks. It might spark new discoveries or encounters, so please have a look:

👉 PENTHOUSE GROOVE on X

We hope our activities can bring not only music, but also new inspirations and connections to your daily life.

note 別編集版 / Read on note

note には視点を変えた別バージョンも公開中です。あわせてお楽しみください。

We’ve also published an alternate cut on note—give it a read.

vol.2 Crossing Culture

ちょっと一息つきたいとき、音楽だけでなくさまざまな話題を通して

皆様の日常にささやかな彩りを添えたいという思いで始めた「TAKE A BREAK」。今回は、ファッションと音楽、2つのストーリーから“越境する魅力”について考えてみました。

先日、誕生日に父からJOHN LOFGREN BOOTMAKERのスニーカーをプレゼントしてもらいました。アメリカの伝統的なデザインをベースに、日本の職人技によるオリジナリティが光る一足です。

「本場の空気感を、いかに日本流でアップデートできるか」というブランド哲学に、単なる模倣を超えた“自分たちらしさ”を表現していることに感銘を受けました。

一方で、日本のものが海外で再解釈されている例もあります。

その一例として、半世紀以上前のものにはなりますが高度経済成長黎明期にリリースされた「上を向いて歩こう」が挙げられます。

最近近所のレコード店を訪れた際に「Sukiyaki」のタイトルでさまざまなアーティストのカバーを見つけ、ふと「なぜスキヤキというタイトルなんだろう?」と疑問が湧きました。

調べてみると、「日本のご馳走であるすき焼きをお腹いっぱい食べれば自然と上を向く」というのが由来だそうです。

そんな由来に加えエキゾチックな響きも手伝って、日本だけでなく海外でも愛される曲となっています。

この曲はアメリカでもNo.1ヒットを記録し、マーティン・デニーをはじめ世界中のアーティストが

独自のアレンジでカバーしてきました。

原曲の郷愁感が、国やジャンルを超えて広がっていくのを目の当たりにすると、国内外で愛される「日本発のカルチャー」も確かに存在することを実感します。

これらのことから、ファッションも音楽も単に誰かを真似るだけでなく、自分たちの文脈や感性を重ねることで新たな個性や深みが生まれることを再認識しました。

一方で、国やジャンルを越えてなお、変わらず受け継がれていく本質的な美しさもあるということを実感する今日この頃でした。

TAKE A BREAKページで気になった方は、メインページもぜひご覧ください。

PENTHOUSE GROOVEでは、これからもファッションや音楽などさまざまなカルチャーを通して

世界と日本の奥行きある魅力を様々な角度から紹介していきたいと思います。

「こんなコンテンツも見てみたい!」というリクエストもお待ちしています。

今後ともよろしくお願いいたします。

P.S. このような越境する魅力を発掘すべく、PENTHOUSE GROOVEのXでは様々な曲のカバーを紹介しています。レコメンド曲も毎日発信中です。お手隙の際にぜひご覧ください。

X(Twitter)

Whenever you need a little break, we hope this “TAKE A BREAK” section brings a touch of color and inspiration to your daily life—not just through music, but through a variety of stories and topics. This time, we reflect on “the appeal that crosses borders,” as seen through the lens of both fashion and music.

Recently, I received a pair of JOHN LOFGREN BOOTMAKER sneakers from my father for my birthday. These shoes are rooted in traditional American design, but shine with originality thanks to Japanese craftsmanship. I was deeply impressed by the brand’s philosophy: “How can we update an authentic American vibe in a uniquely Japanese way?”—a reminder that true style means going beyond imitation and expressing our own sensibility.

On the other hand, there are also many cases where Japanese creations are reinterpreted and celebrated overseas. One example—though it dates back more than half a century, released at the dawn of Japan’s high‑growth era—is “Ue o Muite Arukou.” The other day, I stopped by a local record shop and found covers of this song by various artists, all under the title “Sukiyaki.” It made me wonder—why “Sukiyaki”? After some research, I learned that the name comes from the idea that after enjoying a hearty meal of sukiyaki, you naturally look up with satisfaction. This playful, exotic name helped the song gain popularity not just in Japan, but around the world.

“Sukiyaki” became a No. 1 hit in America, and has been covered in unique styles by artists such as Martin Denny and many others across the globe. Seeing the original melody’s nostalgic charm resonate across countries and genres, I’m reminded of the enduring impact of Japanese culture worldwide.

Through these stories, I’ve come to appreciate once again how both fashion and music gain new depth and individuality—not just by imitation, but by layering in our own context and sensibility. At the same time, there is a universal beauty that remains, no matter how cultures or genres shift.

At PENTHOUSE GROOVE, we hope to continue sharing the richness and depth of both global and Japanese culture from many different perspectives, through fashion, music, and beyond.

If there’s something you’d like to see featured here, let us know!

Thank you for your continued support.

P.S. On PENTHOUSE GROOVE’s X (Twitter), we share all kinds of unique cover versions from around the world—plus daily music recommendations. Feel free to check it out when you have a moment!

X (Twitter)

ファッションやレコード、世界のカバー曲、カルチャーコラムなど

「音楽」だけにとどまらないPENTHOUSE GROOVEの全コンテンツは

メインページはこちら

Explore more: Main PENTHOUSE GROOVE page – Music, Fashion, Records, Global Covers, Culture

vol.1 How to make steel pan

音楽以外にも、ファッションやカルチャー、アートなど幅広いテーマも今後取り上げていきます。

ちょっと一息つきたいとき、音楽に限らず気軽に楽しめるコンテンツやコラムをお届けできればと思い、この「TAKE A BREAK」コーナーを新設しました。

記念すべき第1回では、最近見つけた「スティールパンの作り方」の動画をご紹介します。

スティールパンはカリブ海・トリニダード・トバゴ発祥の打楽器で、ドラム缶を叩いて成形し、ひとつひとつ手作業で音階が作られていきます。

先日、初めてヤン富田さんのライブを観る機会があり、あらためてスティールパンの音色の持つ心地よさと神秘性に感銘を受けました。

この動画を通じて、そのアナログで繊細な製造工程に触れることで、スティールパンが持つ“デジタルには再現できない温もり”を再認識しました。

この体験から、デジタル社会となった現代だからこそ、古き良きものを見つめ直し、新しい感性とつなげていくこと、すなわち「古きを温め新しきを知ること」の大切さを改めて感じました。

今後もアナログとデジタルの両面から、PENTHOUSE GROOVEらしいコンテンツをお届けしていきたいと思っています。

これからも不定期ではありますが、音楽に限らずさまざまなコンテンツを紹介していく予定ですので、「こんなものを取り上げてほしい!」というリクエストがあれば、ぜひ教えてください。

これからもPENTHOUSE GROOVEをよろしくお願いいたします。

In addition to music, we will be sharing topics on fashion, culture, art, and more in the future.

We created this “TAKE A BREAK” corner as a space where you can unwind and enjoy light, casual content—not limited to music—whenever you need a little breather.

For our very first post, we’d like to share a fascinating video we recently found: “How to Make a Steel Pan.”

The steel pan is a percussion instrument that originated in Trinidad and Tobago in the Caribbean. Each one is handcrafted by hammering oil drums into shape and tuning them by hand to create musical notes.

The other day, we had the opportunity to see a live performance by Yan Tomita for the first time, and were deeply moved once again by the soothing and mysterious tone of the steel pan.

Watching this video, we were reminded of the analog craftsmanship behind the instrument—and how its warmth is something that simply can’t be replicated by digital means.

This experience reinforced the importance of rediscovering the value of analog in today’s digital world—an appreciation of the old that leads to new insights.

Going forward, we hope to deliver content that reflects both analog and digital perspectives in the spirit of PENTHOUSE GROOVE.

We’ll continue to update this page irregularly with a variety of content beyond music. If there’s something you’d like to see featured, don’t hesitate to let us know.

As always, thank you for supporting PENTHOUSE GROOVE.